प्रसंगवश : जीवन योग का संयोग

जुड़ना और जोड़ना योग है, और टूटना और तोड़ना वियोग. यह दुनिया की प्रचलित रीति है. शायद दुनिया (दुनियादारी) का मतलब भी और कुछ नहीं जोड़-तोड़ ही है.

प्रसंगवश : जीवन योग का संयोग |

पर हिंदी का यह शब्द-प्रयोग सचमुच अद्भुत है : संयोग ‘आकस्मिकता’ को भी कहते हैं, और दो चीजों को मिलाने या जोड़ने को भी. और यह कोई संयोग की बात नहीं है कि आजकल चारों ओर योग की धूम मची है. इसका श्रेय निर्विवाद रूप से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयास को जाता है.

योग का शास्त्र और प्रयोग दोनों ही ज्ञान का एक विकसित क्षेत्र है. इसकी खूबी है कि यह निजी अनुभव का विषय है. इसे स्वयं करके देखा-परखा जा सकता है. महर्षि पतंजलि के मूल अष्टांग योग की सोच बड़ी व्यापक थी. उसमें मनुष्य को अपने आचरण की सहायता से शरीर, मन और आत्मा के परिष्कार की बात कही गई और यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि आदि के चरणों का विस्तृत विधान किया गया. उनका ‘योगसूत्र’ तो मानव जीवन के एक मुकम्मल मैनुअल सरीखा है, जो संतुलित और संतोषदायी ढंग से जीवन जीने का मार्ग बताता है. चूंकि योग मन और शरीर दोनों को साधता है, उसके अभ्यास से जीवन में आने वाले सारे क्लेश दूर होते हैं. गीता में योगेर कृष्ण ने भक्ति, ज्ञान और कर्म के साथ अनेक योगों का उल्लेख किया है. वस्तुत: भगवद्गीता का हर अध्याय एक खास तरह के योग की बात करता है. गीता के पहले अध्याय में ‘विषाद योग’ से शुरू कर कई पड़ावों से होते हुए योग की यात्रा अंत में अठारहवें अध्याय में ‘मोक्षसंन्यास योग’ तक पहुंचती है.

योग की लोक-प्रचलित विभिन्न पद्धतियों को देखें तो पता चलता है कि उसकी नाना प्रकार की शाखाएं और प्रशाखाएं हैं. आधुनिक युग में भारत की योग-विभूतियों में रामकृष्ण परमहंस, श्री अरविन्द, श्री रमण महर्षि, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, स्वामी शिवानंद, परमहंस योगानंद आदि का एक विशिष्ट युग था, जो ज्ञान, आध्यात्म साधना और लोक कल्याण में समर्पित थे. आज महर्षि महेश योगी, श्रीश्री रविशंकर, गुरु जग्गी वासुदेव, विक्रम चौधरी, भरत ठाकुर, माता अमृतानंदमयी, सत्यसाई, श्री माताजी निर्मला देवी, बाबा रामदेव, दीपक चोपड़ा जैसों की संगति, सान्निध्य और परंपरा में खूब पल-बढ़ रही हैं. ‘विपासना’, ब्रह्मकुमारी का ‘राज योग’ और ‘प्रेक्षा ध्यान’ जैसे प्रयास भी किए जा रहे हैं.

बौद्ध मत तो सब कुछ योग है. उनके हिसाब से संयोग पर ही जीवन और जगत सब कुछ टिका है. आयुर्वेद तो जड़-चेतन सबमें समान गुणों की खोज करता है. भोजन और भोजन करने वाला दोनों ही वात, पित्त और कफ या फिर सत्व, रजस और तमस गुणों से युक्त होते हैं. दोनों के बीच साम्य स्थापित करने की बात करता है. ‘सम’ की स्थिति रहती है, तो स्वास्थ्य और प्रसन्नता होती है. गीता में कृष्ण भी इसका बखान करते हुए कहते हैं : समत्वं योग उच्यते’ यानी समत्व ही योग है. जीवन में समत्व कैसे आए एक बड़ी चुनौती है. योग की पद्धति उसमें सहायक है.

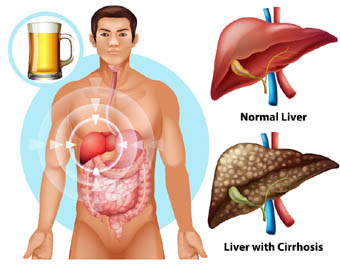

योग और स्वास्थ्य का बड़ा सीधा और गहरा रिश्ता है पर यह इतना सुलभ है कि हम इसका मूल्य ही नहीं समझते. कहते हैं ‘घर की मूली घास बराबर होती है.’ वही हाल है. योग करने में साधक की अपनी जेब से कुछ भी नहीं जाता. योग के क्रम में आसन के स्तर पर शरीर के अंगों का संचालन और ास-प्रास का नियमन ही प्रमुख कार्य होता है. श्वास के माध्यम से सात्विक ऊर्जा मिलती है, और उन अंगों को भी व्यायाम मिलता है, जो बाहर से दिखते नहीं हैं. योग का अभ्यास शरीर की प्रकृति के अनुरूप होता है. उसे करते हुए सब कुछ व्यक्ति के अपने नियंत्रण में रहता है. इसलिए योग करना सर्वथा निरापद होता है. योग औषधि भी है, और जीवन का पोषक भी. इसका स्वास्थ्य पर अनपेक्षित गलत प्रभाव भी नहीं पड़ता, वह प्रतिरोध क्षमता बढ़ा कर रोग की रोकथाम का भी काम करता है.

हम सब की इच्छा होती है कि सारे दु:ख मिट जाएं. दु:ख निवृत्ति की ओर ही हमारी प्रवृत्ति है. दु:ख क्या है? उसका कारण क्या है? दु:ख के अभाव की स्थिति क्या है? उस स्थिति को कैसे पाया जा सकता है? योग जीवन में उठने वाले इन बड़े प्रश्नों का सरल समाधान प्रस्तुत करता है, और जीने की राह दिखाता है. यदि हम जीवन में योग का प्रयोग और उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो इसे आज के कठिन त्रासद समय का दुर्योग ही कहेंगे. योग से निरोग रहना और स्वस्थ्य शरीर और मन पाना सरल भी है, और संभव भी. इसे जीवन के दैनिक एजेंडे में शामिल करना होगा और सामान्य शिक्षा का अनिवार्य अंग बनाना होगा.

| Tweet |