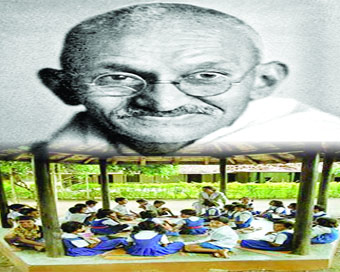

स्मरण : गांधी मार्ग की प्रयोगशाला

महात्मा गांधी ने शिक्षा द्वारा सत्य, अहिंसा और शांति पर आधारित न्यायमूलक समाज का स्वप्न देखा था।

स्मरण : गांधी मार्ग की प्रयोगशाला |

इसके लिए उन्होंने नई तालीम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत को गांधी जी ने अपनी ओर से भारतीयों के लिए ‘अंतिम और बहुमूल्य उपहार’ घोषित किया था। गांधी का मानना था कि उत्पादक श्रम पर केंद्रित मातृभाषा द्वारा शिक्षा ज्ञान और कर्म के अंतर को समाप्त करते हुए सामाजिक बदलाव का माध्यम बनेगी। ऐसी शिक्षा व्यक्ति, प्रकृति और समुदाय के बीच एकात्मकता का बोध पैदा करेगी।

महात्मा गांधी शिक्षा की व्यक्ति-निष्ठता और इसके द्वारा सामाजिक लक्ष्यों की उपेक्षा की दुविधा से भलीभांति परिचित थे। उनका मानना था कि इसी दुविधा के कारण शिक्षा यथास्थिति को तोड़ने में समर्थ नहीं हो पा रही है। उदाहरण के लिए शिक्षित व्यक्ति अपने ज्ञान और कुशलता संबंधी विशेषताओं के कारण सफल होते हैं। उनकी सफलता को सामाजिक गतिशीलता, नगरीकरण, औद्योगीकरण और पूंजी विकास आदि का उत्प्रेरक माना जाता है। इन व्यक्ति-निष्ठ उपलब्धियों के बावजूद अनेक प्रमाण हैं, जो हमारे समाज में हिंसा, शोषण, भेदभाव और वर्चस्व की उपस्थिति को बताते हैं। इस स्थिति में महात्मा गांधी की शिक्षा द्वारा दिखाया गया मार्ग आज भी हमारी मदद कर सकता है।

वर्तमान में इस विधि का एक सफल प्रयोग आनंद निकेतन विद्यालय सेवाग्राम में हो रहा है। गांधी मार्ग पर चलने वाला यह विद्यालय अपने अभ्यास से सिद्ध करता है कि शिक्षा से सामाजिक बदलाव संभव है। शिक्षा यथास्थिति को समाप्त कर सकती है। वास्तविक शिक्षा केवल बच्चों की उपलब्धि नहीं बढ़ाती, बल्कि जानने और करने में अंतर को मिटाती है। इस अर्थ में शिक्षा साधन नहीं, बल्कि स्वयं साध्य है। जब शिक्षा साध्य बन जाती है तो वह व्यक्ति और समुदाय को ताकवतर बनाती है। ऐसे ताकतवर भागीदार क्या कर सकते हैं? वे गांधी मार्ग पर चलते हुए सहजीवन का आनंद लेते हैं। बेचारगी या जानने के बावजू़द कुछ न कर पाने का दर्द नहीं झेलते, वे खुद को और व्यवस्था को बदलने के लिए आगे आते हैं। ऐसे ही ताकतवर विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय के सदस्यों के कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं।

सेवाग्राम में गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर सेवाग्राम को वर्धा से जोड़ने वाले मार्ग को चौड़ा करने का कार्य आरंभ किया गया। इस तथाकथित विकास योजना के लिए लगभग 200 वृक्षों को काटने की जरूरत थी। शुरुआत में कंटीले और छोटे पेड़ कटे। अब बारी बड़े और छायादार वृक्षों की थी। इसी रास्ते से आनंद निकेतन विद्यालय की प्रधानाध्यापिका सुषमा शर्मा भी आती-जाती थीं। जब उन्होंने देखा कि पेड़ काटे जा रहे हैं, तो उन्होंने इसका विरोध किया। उन्हें अनसुना कर दिया गया। वे वहां से हटती नहीं हैं। अपने स्कूल के पुराने विद्यार्थियों मयूर, अक्षत आदि को बुलाती हैं। ये सभी जिलाधिकारी कार्यालय में पेड़ों की कटाई के खिलाफ आवेदन देते हैं। इस तरह से आनंद निकेतन विद्यालय द्वारा अपने आसपास के वृक्षों को बचाने का संघर्ष आरंभ होता है। स्कूल के शिक्षक और कुछ अभिभावक समुदाय से चर्चा कर ‘वृक्ष बचाओ समिति’ बनाते हैं। यह समिति सरकार से संवाद और जनजागरूकता द्वारा आंदोलन की सफलता के लिए प्रयत्न आरंभ करती है। इस प्रयत्न में आनंद निकेतन के शिक्षकों और बच्चों की भूमिका विशिष्ट रहती है।

पंद्रह अगस्त को विद्यालय के बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों ने स्वतंत्रता दिवस इन्हीं पेड़ों के नीचे खड़े होकर मनाया। इसी तरह रक्षाबंधन के दिन इन वृक्षों को रक्षा सूत्र बांधा गया। वृक्ष बचाओ आंदोलन की सबसे महत्त्वपूर्ण कड़ी शिक्षक दिवस पर ‘पेड़ों से पढ़ो’ कार्यक्रम का आयोजन था। विद्यालय के विद्यार्थियों और शिक्षकों ने मिलकर आम जनता में जागरूकता फैलाने और इस आंदोलन को फैलाने के लिए लगभग 90 पाठ तैयार किए। इनके अंतर्गत पर्यावरणीय आंदोलनों, सेवाग्राम के इतिहास, वृक्षों से जुड़ी महत्त्वपूर्ण विशेषताओं, वृक्ष-जीव जगत और समुदाय के संबंध पर आधारित पाठ थे। विद्यालय की इस पहल को समुदाय से स्वीकृति मिली। धीरे-धीरे स्थानीय समुदाय ने भी विद्यालय का साथ दिया। अंतत: इस आंदोलन के परिणामस्वरूप सरकार ने यह स्वीकार कर लिया कि अब कोई पेड़ नहीं कटेगा, बल्कि उन पेड़ों को बिना काटे वैकल्पिक उपायों द्वारा रास्ता बनेगा। इस रास्ते का नाम ‘शांति पथ’ रखा जाएगा।

ऐसे ही आनंद निकेतन विद्यालय ने समुदाय के साथ मिलकर किसानों के शोषण के विरु द्ध आंदोलन किया। वर्धा जिले की सेलु तहसील के एक व्यापारी ने आसपास के किसानों से कपास की खरीदी की लेकिन किसानों को उचित दाम नहीं दिए। किसानों को एक लंबे समय तक उनका पैसा नहीं मिला। बाद में व्यापारी ने पैसे देने से इंकार कर दिया। इस स्थिति में किसान अपनी बात किससे कहें? इस समस्या को देखते हुए वर्धा के किसान नेता अविनाश काकड़े आगे आए। अविनाश काकड़े की बेटी आशू कक्षा 10 में आनंद निकेतन में पढ़ती थी। उसने यह बात स्कूल में बताई। विद्यालय ने इस घटना को महत्त्वपूर्ण मानते हुए इसमें सहभागिता की। इसमें विद्यालय के शिक्षक, अभिभावक और विद्यार्थी शामिल हुए। विद्यालय ने बच्चों के साथ किसानों के कर्जे का कारण, कृषि की तकनीकी में आए बदलाव, कृषि वित्त का प्रबंधन, सरकार की योजनाओं से जुड़ने के रास्तों को जाना-समझा और उन्हें स्थानीय किसानों को समझाया।

उपर्युक्त उदाहरण प्रमाण हैं कि इस विद्यालय के शिक्षकों और विद्यार्थियों ने स्थानीय सामुदायिक समस्याओं को पहचाना और उन्हें बदलने का उपाय किया। इस उपाय के सूत्र उन्होंने गांधी जी से लिए। व्यवस्था से संवाद करना, आंदोलन में समुदाय को शामिल करना, विरोध के लिए अहिंसक मार्ग अपनाते हुए कष्ट को सहने के लिए तैयार रहने जैसे गांधीवादी हथियारों का प्रयोग किया। वे आत्म केंद्रित तत्कालिक लाभ की दृष्टि से ऊपर उठे। विद्यार्थियों ने जिन गतिविधियों में भागीदारी की वे उनकी जिंदगी का स्वाभाविक हिस्सा थीं। इनमें भागीदारी से बच्चों में यह बोध पनपा कि विकास क्या है? और विकास की क्या परिभाषाएं हैं और विकास किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है? और हमें विकास के किस रास्ते को अपनाना चाहिए? गांधी जी शिक्षा द्वारा इसी परिवर्तनकारी चेतना का पोषण चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि जो देखकर भी नहीं देखते हैं, उनको दिखाने का काम विद्यालय करें। उनके दिखाए रास्ते पर चलने वाला यह विद्यालय इसी कार्य को कर रहा है। शिक्षा के गांधी मार्ग पर चलते हुए शिक्षकों और विद्यार्थियों ने जो सीखा और किया वह उनकी जिंदगी की परीक्षा में सफलता का प्रतीक है। सैद्धांतिक विचारों और कल्पना के सहारे भविष्य का सुनहरा पुल बनाने के साथ हमें गांधी की जयंती के अवसर उनके मार्ग पर चलते हुए स्थानीय और टिकाऊ विकास के लिए ऐसे ही परिवर्तन करने के लिए तत्पर रहना होगा।

| Tweet |