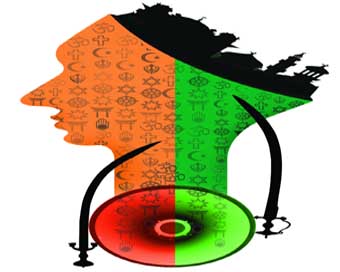

सांप्रदायिकता कितनी राजनीतिक, कितनी सामाजिक

इस सप्ताह कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में एक नवविवाहित हिंदू युवक ने एक मस्जिद में इफ्तार पार्टी आयोजित की। वजह जितनी दिलचस्प है, उतनी ही मानवीय मूल्यों पर भरोसा जगाने वाली भी है। दरअसल, रमजान के कारण इस हिंदू युवक के मुस्लिम दोस्त उसके विवाह समारोह की दावत का आनंद नहीं ले पाए थे। इस दुख का जो तोड़ इस हिंदू युवक ने निकाला, उससे सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील बन गए इस जिले को ही नहीं, बल्कि समूचे मौजूदा समाज को सौहार्द की प्रेरणा लेनी चाहिए।

सांप्रदायिकता कितनी राजनीतिक, कितनी सामाजिक |

करीब 100 से अधिक मुस्लिम दोस्तों के साथ ही चार ईसाई और 30 हिंदू मित्र भी इफ्तार में शामिल हुए। बाद में मस्जिद के पदाधिकारियों ने इफ्तार में शामिल सभी लोगों के साथ-साथ नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। यह कोई किस्सागोई या फिल्म की कहानी होती तो शायद इस सुखांत पर बात पूरी भी हो जाती लेकिन असलियत में यह वाकया उस बहस को विस्तार और एक नया आयाम देता है, जिसने इन दिनों भारतीय समाज को उद्वेलित कर रखा है।

जो कर्नाटक प्रदेश बीते कुछ दिनों से हिजाब, हलाल, अजान और मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार के आह्वान की सांप्रदायिक भट्ठी में झुलस रहा है, वहां कौमी एकता की यह छोटी-सी कोशिश भी एक बहुत बड़ा प्रतीक है। खासकर ऐसे दौर में जब केंद्र में सत्तासीन वर्तमान विचारधारा पर विरोधी पक्ष आए दिन सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने या बहुमत की सांप्रदायिक आक्रामकता के बचाव का आरोप लगा रहा हो। वहीं सत्तासीन विचारधारा विपक्ष पर एक वर्ग के तुष्टिकरण और सहूलियत की चुप्पी साधने की तोहमत मढ़ती है। इन दिनों लगभग हर दूसरी-तीसरी बहस धर्म के आसपास ही सिमटी दिखती है। समान नागरिक संहिता, धार्मिंक स्थलों से लाउडस्पीकर का प्रयोग, सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ता और धार्मिंक जुलूस निकालना, हनुमान चलीसा का पाठ, मांसाहार, हिजाब प्रकरण, पाठ्यक्रम से चुनिंदा चैप्टर को हटाना इत्यादि टीवी बहसों के माध्यम से सार्वजनिक तनाव का कारण बन रहे हैं। हाल ही में दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा ने देश में सांप्रदायिकता को फिर बहस के केंद्र में ला दिया है।

नफरती अपराध अब अपवाद नहीं

जो लोग किसी खास विचारधारा से जुड़े भी हैं, वो भी इस तथ्य को नहीं नकार सकते कि देश में नफरती अपराध अब कोई अपवाद नहीं, बल्कि हमारे समाज पर दिनों-दिन लग रहा बदनुमा दाग है। सवाल है कि इसके लिए सिर्फ मौजूदा राजनीति जिम्मेदार है, या दशकों से चली आ रही विभाजन रेखाओं को एक समाज के तौर पर हम पाट पाने में नाकाम रहे हैं? मेरा विचार है कि बेशक, अनुपात कम-ज्यादा हो, लेकिन इसमें दोनों का ही पुट है। और इसके साथ ही एक सवाल इन घटनाओं की प्रकृति को लेकर भी उठता है कि ये स्थितियां जान-बूझकर किसी खास मकसद से पैदा की जा रही हैं, या फिर इन्हें वाकई गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

दरअसल, हाल की कुछ घटनाओं के कारण यह सवाल पैदा हुआ है। फरवरी में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ऐन बीच में कर्नाटक में अचानक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश हुई। फिर चुनाव खत्म होने के साथ ही अचानक तनाव की आग भी ठंडी पड़ गई। चुनाव के बाद इस पैटर्न की काली छाया त्योहारों पर पड़ी। नव संवत्सर पर करौली, रामनवमी पर खरगोन, हनुमान जयंती पर जहांगीरपुरी। दंगों के पैटर्न की यह क्रोनोलॉजी क्या इशारा करती है? हर जगह से एक ही बात का खुलासा हुआ कि दंगाइयों ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। दंगाई तैयार थे तो पुलिस तैयार क्यों नहीं थी? मैं यह नहीं मान सकता कि पुलिस का इंटेलिजेंस इतनी सारी जगह पर एक साथ फेल हो सकता है। फिर तो हमारी पुलिस को दुनिया की सबसे नकारा पुलिस का तमगा दे दिया जाना चाहिए। सवाल तो यह होना चाहिए कि पुलिस आखिर, किसके कहने पर दंगाइयों को उपद्रव करने की दावत दे रही थी? इस मायने में निश्चित रूप से शक की सुई मौजूदा राजनीति की तरफ घूमती है। व्यवस्था पर राजनीतिक शिकंजे की पकड़ को लेकर अब कोई गफलत बाकी नहीं रह गई है। क्या यह केवल संयोग है कि सांप्रदायिक हिंसा का समकालीन रूप कुछ खास और चिह्नित क्षेत्रों तक सीमित दिखता है, यह पहले की तरह राज्य स्तर की घटना नहीं बनती है। ऐसी मान्यता है कि बारहमासी चुनाव के मोड में रहने वाले हमारे देश में इस तरह की ‘रणनीति’ से राजनीतिक दलों को किसी क्षेत्र-विशेष में अपना मुद गर्म रखने में मदद मिलती है।

सांप्रदायिक तनाव को पोषित किया गया

बेशक, पूरी जिम्मेदारी मौजूदा राजनीतिक तंत्र पर भी नहीं डाली जा सकती। यह कहना ज्यादा उपयुक्त होगा कि हमारे देश में सांप्रदायिक तनाव को सामाजिक रूप से पोषित किया जाता है, और राजनीतिक फायदे के लिए मैनिपुलेट किया जाता है।

इस धारणा की जड़ें इतनी गहरी हैं कि आजादी की हमारी लड़ाई में भी दिख जाती है। जून, 1928 के ‘किरती’ में अमर शहीद भगत सिंह और उनके साथियों का एक वक्तव्य इसका इशारा भी करता है। उन्होंने लिखा था कि, ‘धर्म, जाति और लिंग संबंधी श्रेष्ठता की मानसिकता भी बहुत कुछ हमारी साम्प्रदायिक भावना को उभारने के लिए उत्तरदायी है। श्रेष्ठता की मानसिकता दूसरे के महत्त्व को स्वीकार करने की गुंजाइश समाप्त कर देती है और जब तथाकथित श्रेष्ठ तबके के अहं को कहीं ठेस पहुंचती है तो वह सांप्रदायिकता पर उतर आता है। यह एक सामंती मनोवृत्ति है जो समानता की भावना के विपरीत है।’

हमारे देश में इतिहासकारों के एक वर्ग का दृढ़ विास रहा है कि इस्लाम के उद्भव के बाद से भारतीय इतिहास में दो परस्पर विशिष्ट धाराएं देखी गई। यदि मुस्लिम अलगाववाद ने 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव के बाद खुले तौर पर टू-नेशन थ्योरी का समर्थन किया, तो हिंदू ‘राष्ट्रवाद’ ने भी भारत के सांस्कृतिक अतीत और उसके राजनीतिक भविष्य से मुसलमानों को वस्तुत: बाहर करके उसी सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। ‘हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान’ का नारा इसी सोच की उपज है। 1947 में विभाजन को रोकने में स्वाधीनता आंदोलन की अक्षमता निस्संदेह एक गंभीर झटका थी, हालांकि इस बात पर एकमत होना मुश्किल है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद या मुस्लिम लीग को और रियायतें देकर बंटवारे को कब तक टाला जा सकता था? ये भी कि अगर बंटवारा टल ही जाता तो जो राजनीतिक संरचना इसके बाद उभरकर आती वो भी कितनी व्यावहारिक होती?

स्वतंत्रता संग्राम में समानता के जिस सवाल को भगत सिंह ने उठाया, उसका अस्तित्व आजादी मिलने के बाद कम होने की बजाय और बढ़ गया। विभाजन के बाद देश भर में हुए दंगों की बड़ी वजह बहुसंख्यक हिंदुओं की यह धारणा रही कि जब मुसलमानों को एक अलग राष्ट्र दे दिया गया है तो वे वहां जाकर रहें। फिर भी अगर वो भारत में रहना चाहते हैं तो यहां बहुसंख्यकों के बनाए ‘नियम-कायदों’ के अनुसार रहें। लेकिन देश के संविधान से लेकर तत्कालीन सत्ता तंत्र तक की सोच बहुसंख्यक वर्ग से अलग दिखी। यहां यह बात भी ध्यान में रहे कि जरूरी नहीं कि उस दौर में धार्मिंक बहुसंख्यक वर्ग की जो सोच थी, उसे मानने वालों की संख्या भी बहुसंख्यक रही हो।

तुष्टीकरण के नाम पर सांप्रदायिकता

बहरहाल, सवाल उठाने वाला धड़ा यही मानता रहा कि संविधान में अल्पसंख्यकों को दिए गए विशेष अधिकार, कानून के शासन पर आधारित धार्मिंक समानता और धर्मनिरपेक्षता की भावना के खिलाफ हैं। इसमें कुछ योगदान तब की सरकारों का भी रहा जिनके इशारों पर मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर सांप्रदायिकता उभारी जाती रही और संविधान ही नहीं, देश की अदालतों के फैसलों को भी ताक पर रख दिया गया। राजीव गांधी सरकार के समय का शाहबानो प्रकरण रहा हो, या वीपी सिंह के समय पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने का निर्णय, तत्कालीन राजनीतिक तंत्र ने अल्पसंख्यक समुदाय को हमेशा वोट बैंक के रूप में ही देखा और उनकी गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और साधनहीनता जैसे प्रश्नों के समाधान तलाश कर उन्हें सामाजिक और आधुनिक जागृति से जोड़ने की बजाय रूढ़िवादी और संकीर्णता के अंधे कुएं में धकेल कर अपने राजनीतिक हित साधने का ही काम किया। यह समस्या केवल दो सरकारों की नहीं रही। पिछले सात दशकों में देश की अधिकतर सरकारों ने सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की बजाय तनाव की खाई को चौड़ा ही किया है।

अंत में स्वतंत्र भारत की गौरवशाली यात्रा की शुरु आत के अवसर पर महात्मा गांधी के प्रेरणा भरे शब्दों का स्मरण करना चाहूंगा। बापू ने तब कहा था कि ‘भारत अपने मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, जैनियों, बौद्धों, पारसियों, यहूदियों, नास्तिकों या अन्य लोगों के लिए उतना ही है जितना कि उसके हिंदुओं का।’ जो भारतीय आज बापू के इन शब्दों और भावना को अपनाने में असमर्थ या अनिच्छुक हैं, दरअसल वही हमारे राष्ट्रीय और संवैधानिक मूल्यों के लिए बड़ा खतरा भी हैं। बेशक, हालिया घटनाक्रम ने इस चुनौती को मुश्किल बनाया है, लेकिन मोदी सरकार की इस बात के लिए तो प्रशंसा की जानी चाहिए कि उसने पुराने जमाने के अल्पसंख्यकवाद की जगह बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देने की नई परंपरा शुरू की है। तीन तलाक, हज सब्सिडी, राम मंदिर और मुस्लिम-संबंधी अन्य सामाजिक मुद्दों पर सरकार ने अपनी नीतियों को इस तरह ढाला है कि उसमें ‘सबका’ पर जोर है। ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विास और सबका प्रयास’ दरअसल, संसाधनों और सेवाओं में धार्मिंक विभाजन की लकीर को पाटकर सभी भारतीयों को सशक्त बनाने और आगे बढ़ाने का ही अभियान है। सबको साथ लेकर चलने के इस अभियान की सफलता उस खतरे को चिह्नित करने और उसके निराकरण में बड़ी भूमिका निभा सकती है, जिसकी ओर बापू ने इशारा किया था।

|

| Tweet |