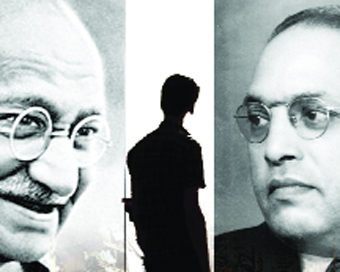

अंबेडकर जयंती : गांधी-अंबेडकर और जाति का प्रश्न

गांधी और अंबेडकर को अलग-अलग देखने का चलन कोई नया नहीं है। खासकर जाति मुद्दे को लेकर अक्सर दोनों चिंतकों को दो छोर पर खड़ा करने की कोशिश की जाती है।

अंबेडकर जयंती : गांधी-अंबेडकर और जाति का प्रश्न |

आज जब हम डॉ. भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन मना रहे हैं, हां लॉकडाउन के कारण घर में ही, तो ये विषय फिर से प्रासंगिक हो उठा है। ऐसे किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के पूर्व हमें दोनों के जाति संबंधी विचारों और उसके परिप्रेक्ष्य को समझ लेना चाहिए।

अंबेडकर इस कुरीति को समाप्त करने के लिए जहां सम्पूर्ण जाति व्यवस्था का ही उन्मूलन करना चाहते थे, वहीं गांधी छुआछूत को तो समाप्त करना चाहते थे, किन्तु उन्हें यह स्वीकार्य नहीं था कि इसके लिए जाति का उन्मूलन आवश्यक है। यहां तक कि गांधी ने जाति व्यवस्था का समर्थन भी किया और कहा कि जाति व्यवस्था एक वैज्ञानिक वर्गीकरण है तथा छुआछूत इसमें प्रविष्ट हुई एक बुराई है, जिसका उन्मूलन अनिवार्य है। गौरतलब है कि अंबेडकर का पूरा विमर्श ही जहां जाति संबंधी प्रश्न के इर्द-गिर्द रहा, वहीं गांधी ने कभी इस प्रश्न पर पूरी ऊर्जा नहीं लगाई। ‘ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज कांग्रेस’ के पहले अधिवेशन में अंबेडकर ने 1929 में कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज के लक्ष्य का विरोध किया और इस बात पर खुशी जताई कि ब्रिटिशों ने दलितों को हिन्दुओं के अत्याचार से बचाया है। वहीं दूसरी ओर, राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी की भूमिका एकदम भिन्न थी, इसलिए इस संदर्भ में उनकी प्राथमिकता भी अलग थी। सिर्फ अछूतोद्धार पर ही केंद्रित रहने संबंधी अपने ब्रिटिश मित्र चाल्र्स एन्ड्रूज की सलाह का जवाब देते हुए गांधी ने कहा कि ‘मेरे लिये यह कहना असंभव है कि सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा से मेरा कोई लेना-देना नहीं है; इतना ही नहीं बिना स्वराज के पूर्ण अछूतोद्धार भी असंभव है।’

जाति को लेकर गांधी और अंबेडकर में ये पहला अंतर था, जबकि दोनों अलग-अलग प्राथमिकताओं के साथ इस प्रश्न से जुड़े हुए थे। जाति को लेकर दोनों के बीच विवाद का दूसरा प्रमुख आधार इसकी व्याख्या के अंतर को लेकर था। गांधी खुद को सनातनी परम्परा से जोड़ते थे, जिस कारण स्वाभाविक रूप से उनकी आस्था ‘वर्णाश्रम धर्म’ में थी। हालांकि वे किसी भी प्रकार के ‘श्रम में स्तरीकरण’ के विरु द्ध थे तथा उनका मानना था कि कोई भी श्रम उच्च या निम्न नहीं होता, बल्कि सभी समाज में अपनी-अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। इस संदर्भ में गांधी की मान्यता को सार रूप में कहें तो गांधी की हिन्दू धर्म में अटूट आस्था थी तथा वे जाति व्यवस्था को हिन्दू धर्म का अभिन्न अंग मानते थे। इस प्रकार गांधी दलितों को हिन्दू धर्म का ही एक हिस्सा मानते थे, जबकि उनके ‘स्वतंत्र अस्तित्व’ को नकारते थे। दूसरी तरफ, अंबेडकर गांधी की उपरोक्त धारणा के विपरीत जाकर कहते थे कि बिना जाति का विनाश किये छुआछूत समाप्त नहीं हो सकती। ‘हरिजन’ में अंबेडकर लिखते हैं कि-‘जाति बहिष्कृत की धारणा जाति व्यवस्था का ही उपोत्पाद है, इसलिए जब तक जाति रहेगी, जाति बहिष्कृत की व्यवस्था भी चलती रहेगी। इतना ही नहीं, अंबेडकर दलित समुदाय को हिन्दू धर्म से अलग एक स्वतंत्र इकाई के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे । दलित समुदाय की इसी पहचान को लेकर गांधी और अंबेडकर में सबसे बड़ा टकराव तब हुआ जब गांधी ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्जे मैक्डोनाल्ड के उस साम्प्रदायिक पंचाट के विरोध में अनशन पर बैठ गए, जिसमें दलितों को अल्पसंख्यक मानते हुए उनके लिए ‘पृथक निर्वाचन प्रणाली’ की व्यवस्था की गई थी। गांधी इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं थे कि दलित समुदाय मुस्लिम, सिख, ईसाई की तरह एक पृथक समूह है बल्कि वह इसे हिन्दू धर्म के अन्तर्गत ही मानते थे। दूसरी ओर, अंबेडकर पृथक निर्वाचन के पक्ष में मजबूती से डटे थे।

अंत में गांधी और अंबेडकर के बीच प्रसिद्ध ‘पूना समझौता’ हुआ जिसके तहत पृथक निर्वाचन प्रणाली को खारिज कर दलितों के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया। अंतर का तीसरा प्रमुख बिन्दु यह था कि गांधी अंग्रेजों के विरु द्ध एक ‘साझा मोर्चा’ बनाना चाहते थे ताकि राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत किया जा सके। यही वजह है कि वे जाति के प्रश्न में अधिक नहीं उलझे। दूसरी तरफ, अंबेडकर दलित उत्थान को ही एकमात्र ध्येय बनाकर चल रहे थे और उसके लिए वे हर विकल्प पर विचार करने को तैयार थे। अंत में यह कहना होगा कि गांधी ने जाति प्रश्न पर अंबेडकर की अपेक्षा ढीले ढंग से ध्यान दिया। इन सभी पक्ष-विपक्ष के बावजूद वर्तमान समय की जरूरत यह है कि हम दोनों महापुरु षों के विचारों का संश्लेषण करें ताकि अधूरे सपने को पूरा किया जा सके।

| Tweet |